24节气与饮食,中医养生的智慧

在中国传统文化中,24节气不仅是指导农事活动的重要时间节点,也是中医养生的重要参考,24节气与饮食的关系密切,因为不同节气对应的气候特点和人体生理变化,需要通过调整饮食来达到养生保健的目的,本文将探讨24节气与饮食的关系,以及如何在不同节气中通过饮食来达到养生的效果。

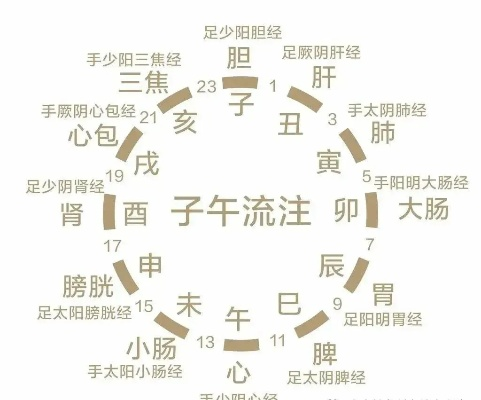

我们需要了解24节气的基本概念,24节气是中国古代根据太阳在黄道上的位置划分的,每个节气大约相隔15天,一年共有24个节气,这些节气反映了自然界的变化,如春分、夏至、秋分、冬至等,分别代表了季节的转换和气候变化。

在中医理论中,人体与自然界是相互联系、相互影响的,随着24节气的变化,人体的生理功能也会发生变化,需要通过调整饮食来适应这些变化,以下是一些具体的节气与饮食的对应关系:

-

立春:春季是万物复苏的季节,人体新陈代谢开始旺盛,此时应多吃新鲜蔬菜和水果,如菠菜、芹菜、草莓等,以补充维生素和矿物质,促进新陈代谢。

-

雨水:随着雨水节气的到来,湿气开始加重,此时应适当食用一些具有祛湿作用的食物,如薏米、红豆、冬瓜等,以帮助身体排除湿气。

-

惊蛰:惊蛰时节,春雷始鸣,万物生长,此时应多吃富含蛋白质的食物,如鸡肉、鱼肉、豆腐等,以增强体力和免疫力。

-

春分:春分时节,昼夜平分,气候温和,此时应保持饮食平衡,多吃蔬菜和水果,同时适量摄入优质蛋白质,如瘦肉、鸡蛋等。

-

清明:清明时节,气候逐渐转暖,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如糙米、燕麦、坚果等,以满足身体的需求。

-

谷雨:谷雨时节,雨水增多,湿气较重,此时应多吃具有祛湿作用的食物,如冬瓜、薏米、红豆等,以帮助身体排除湿气。

-

立夏:夏季是阳气最旺盛的季节,人体需要更多的水分和营养,此时应多吃清凉解暑的食物,如西瓜、黄瓜、绿豆等,以补充水分和营养。

-

小满:小满时节,气温逐渐升高,人体容易出汗,此时应多吃富含水分的食物,如西瓜、黄瓜、西红柿等,以补充流失的水分。

-

芒种:芒种时节,气温高,湿度大,此时应多吃具有清热解暑作用的食物,如绿豆、冬瓜、苦瓜等,以帮助身体降温。

-

夏至:夏至时节,阳气达到顶峰,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如鸡肉、鱼肉、豆腐等,以满足身体的需求。

-

小暑:小暑时节,气温高,湿度大,此时应多吃具有清热解暑作用的食物,如绿豆、冬瓜、苦瓜等,以帮助身体降温。

-

大暑:大暑时节,气温最高,人体容易出汗,此时应多吃富含水分的食物,如西瓜、黄瓜、西红柿等,以补充流失的水分。

-

立秋:秋季是收获的季节,人体需要更多的营养,此时应多吃富含营养的食物,如核桃、杏仁、芝麻等,以补充身体所需的营养。

-

处暑:处暑时节,气温逐渐降低,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如糙米、燕麦、坚果等,以满足身体的需求。

-

白露:白露时节,气候逐渐转凉,人体需要更多的水分,此时应多吃富含水分的食物,如梨、苹果、葡萄等,以补充水分。

-

秋分:秋分时节,昼夜平分,气候温和,此时应保持饮食平衡,多吃蔬菜和水果,同时适量摄入优质蛋白质,如瘦肉、鸡蛋等。

-

寒露:寒露时节,气温逐渐降低,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如鸡肉、鱼肉、豆腐等,以满足身体的需求。

-

霜降:霜降时节,气温更低,人体需要更多的营养,此时应多吃富含营养的食物,如核桃、杏仁、芝麻等,以补充身体所需的营养。

-

立冬:冬季是收藏的季节,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,以满足身体的需求。

-

小雪:小雪时节,气温逐渐降低,人体需要更多的水分,此时应多吃富含水分的食物,如梨、苹果、葡萄等,以补充水分。

-

大雪:大雪时节,气温更低,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,以满足身体的需求。

-

冬至:冬至时节,阳气开始回升,人体需要更多的营养,此时应多吃富含营养的食物,如核桃、杏仁、芝麻等,以补充身体所需的营养。

-

小寒:小寒时节,气温逐渐降低,人体需要更多的能量,此时应多吃富含能量的食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,以满足身体的需求。

-

大寒:大寒时节,气温最低,人体需要更多的营养,此时应多吃富含营养的食物,如核桃、杏仁、芝麻等,以补充身体所需的营养。

24节气与饮食的关系密切,通过调整饮食来适应节气的变化,可以达到养生保健的目的,在日常生活中,我们应根据节气的变化,合理调整饮食,以保持身体健康。