24节气饮食,传承智慧,滋养身心

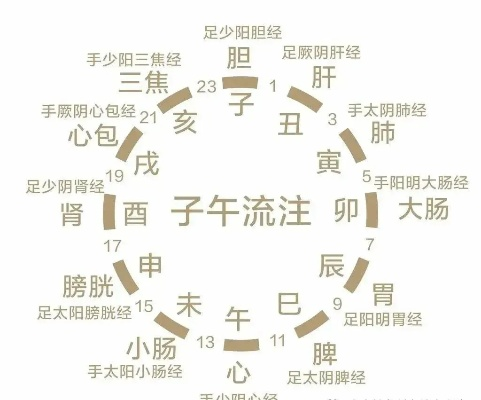

在中国传统文化中,24节气不仅是指导农事活动的时间节点,更是中医养生的重要依据,每个节气都有其独特的气候特点和自然规律,人们根据这些特点调整饮食,以达到养生保健的目的,本文将探讨24节气饮食的寓意和功效,帮助大家更好地理解这一传统智慧。

立春:春意盎然,万物复苏

立春标志着春天的开始,此时阳气初生,万物复苏,饮食上应以清淡为主,多吃新鲜蔬菜和水果,如春笋、菠菜等,以助肝气疏泄,促进新陈代谢。

雨水:润泽万物,滋养身心

雨水时节,天气渐暖,雨水增多,万物生长,此时应多吃富含水分的食物,如梨、苹果等,以滋润身体,预防干燥。

惊蛰:春雷惊蛰,生机勃勃

惊蛰时节,春雷始鸣,蛰虫苏醒,大地生机勃勃,饮食上应以温补为主,如红枣、枸杞等,以增强体力,提高免疫力。

春分:昼夜均分,阴阳平衡

春分时节,昼夜等长,阴阳平衡,此时饮食应注重营养均衡,多吃五谷杂粮,如糙米、燕麦等,以维持身体的平衡状态。

清明:清明时节,养生防病

清明时节,天气转暖,万物生长,饮食上应以清淡为主,多吃蔬菜和水果,如黄瓜、草莓等,以清热解毒,预防疾病。

谷雨:雨生百谷,滋养生长

谷雨时节,雨水充沛,谷物生长,此时应多吃富含蛋白质的食物,如豆腐、鸡蛋等,以滋养身体,促进生长。

立夏:夏初长成,阳气旺盛

立夏标志着夏天的开始,阳气旺盛,饮食上应以清凉为主,多吃绿豆、西瓜等,以清热解暑,保持身体清爽。

小满:小满未满,养心安神

小满时节,万物生长,但尚未成熟,此时饮食应以养心安神为主,如莲子、百合等,以保持心情平和,预防心火过旺。

芒种:芒种时节,养生防暑

芒种时节,天气炎热,容易中暑,饮食上应以清凉解暑为主,如绿豆汤、菊花茶等,以预防中暑,保持身体健康。

夏至:夏至一阴生,养阴防暑

夏至时节,阳气达到极点,阴气开始生长,此时饮食应以养阴为主,如银耳、梨等,以滋养身体,预防暑热。

小暑:小暑大暑,上蒸下煮

小暑时节,天气炎热,人体容易出汗,饮食上应以清凉解暑为主,如西瓜、黄瓜等,以补充水分,预防脱水。

大暑:大暑时节,养生防湿

大暑时节,天气湿热,人体容易感到不适,饮食上应以清热利湿为主,如冬瓜、绿豆等,以保持身体清爽,预防湿热。

立秋:秋意渐浓,养肺润燥

立秋标志着秋天的开始,天气逐渐转凉,饮食上应以养肺润燥为主,如梨、百合等,以滋养肺部,预防秋燥。

处暑:处暑时节,养生防燥

处暑时节,天气依然炎热,但早晚开始转凉,饮食上应以养阴润燥为主,如芝麻、核桃等,以滋养身体,预防秋燥。

白露:白露时节,养生防寒

白露时节,天气转凉,露水增多,饮食上应以温补为主,如红枣、枸杞等,以增强体力,预防寒冷。

秋分:秋分时节,阴阳平衡

秋分时节,昼夜等长,阴阳平衡,此时饮食应注重营养均衡,多吃五谷杂粮,如糙米、燕麦等,以维持身体的平衡状态。

寒露:寒露时节,养生防寒

寒露时节,天气转凉,人体容易感到寒冷,饮食上应以温补为主,如羊肉、鸡肉等,以增强体力,预防寒冷。

霜降:霜降时节,养生防燥

霜降时节,天气干燥,人体容易感到不适,饮食上应以养阴润燥为主,如梨、芝麻等,以滋养身体,预防秋燥。

立冬:冬初长成,养藏为主

立冬标志着冬天的开始,天气逐渐转冷,饮食上应以养藏为主,如核桃、黑芝麻等,以滋养身体,增强抵抗力。

小雪:小雪时节,养生防寒

小雪时节,天气寒冷,人体容易感到寒冷,饮食上应以温补为主,如羊肉、鸡肉等,以增强体力,预防寒冷。

大雪:大雪时节,养生防寒

大雪时节,天气寒冷,人体容易感到寒冷,饮食上应以温补为主,如红枣、枸杞等,以增强体力,预防寒冷。

冬至:冬至一阳生,养阳防寒

冬至时节,阳气开始生长,阴气达到极点,此时饮食应以养阳为主,如羊肉、鸡肉等,以增强体力,预防寒冷。

小寒:小寒时节,养生防寒

小寒时节,天气寒冷,人体容易感到寒冷,饮食上应以温补为主,如羊肉、鸡肉等,以增强体力,预防寒冷。

大寒:大寒时节,养生防寒

大寒时节,天气寒冷,人体容易感到寒冷,饮食上应以温补为主,如红枣、枸杞等,以增强体力,预防寒冷。

通过以上对24节气饮食的分析,我们可以看到,中医养生的智慧在于顺应自然规律,通过合理的饮食调整,达到养生保健的目的,在现代社会,我们更应该重视这一传统智慧,将其融入日常生活,以实现身心健康。